Sisters:WikiWikiリファレンス/『海と夕焼』に関する探究

一 はじめに

『海と夕焼』は『群像』一九五五年一月号に初出し、同じ年の七月二十日に新潮社『ラディゲの死』に収録された、三島由紀夫の短編小説である。

三島由紀夫はこの作品について、『詩を書く少年』や『憂国』といった作品と共に、〈一見単なる物語の体裁の下に、私にとつてもつとも切実な問題を秘めたもの〉と称し、他の作品とは異なる態度で語る。

私達はこの探究において『海と夕焼』を構造的に分析し、文学的に考察することで、この作品の「主題」読み解き、ひいてはその「切実な問題」を明らかにすることを試みた。

この論文は、あくまで発表のレジュメという形で研究内容の報告を補足するものであるが、内容は補足以上である。私達は考察の手順や結論までの道のりをここに記述した。私達の探究の真価はここにあると言っても良いだろう。発表後にでも、ぜひ目を通していただきたいと思う。

二 物語の象徴性と構造

⑴ 三島が語る主題

三島由紀夫は『海と夕焼』の主題についてこのように語っている。

奇蹟の到来を信じながらそれが来なかつたといふ不思議、いや、奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議といふ主題を、凝縮して示さうと思つたものである。この主題はおそらく私の一生を貫く主題になるものだ。人はもちろんただちに、「何故神風が吹かなかつたか」といふ大東亜戦争のもつとも怖ろしい詩的絶望を想起するであらう。なぜ神助がなかつたか、といふことは、神を信ずる者にとつて終局的決定的な問いかけなのである。『海と夕焼』は、しかし、私の戦争体験のそのままの寓話化ではない。むしろ、私にとつては、もつとも私の問題性を明らかにしてくれたのが戦争体験だつたやうに思はれ、「なぜあのとき海が二つに割れなかつたか」といふ奇蹟待望が自分にとつて不可避なことと、同時にそれが不可能なことは、実は『詩を書く少年』の年齢のころから、明らかに自覚されていた筈なのだ。

この三島由紀夫の言葉からは様々な情報が読み取れる。中でも最も重要なのが、『海と夕焼』の主題が「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」であるということだ。私達の探究の目的は主題の読み解きであるから、私達の探究はつまり「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」を考察することとなる。この「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」という言葉は私達の探究のテーマの指針となる。

⑵ 『海と夕焼』の聖―俗構造

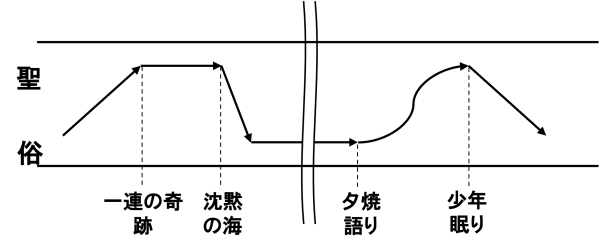

小埜裕二は『海と夕焼』という題名より、作中における〈海〉と〈夕焼〉が異なる概念をそれぞれ表しているのではないかと仮定し、本作は、〈夕焼〉と〈海〉がせめぎ合った際の壮麗な美しさを描くとともに、〈基督の幻を見た不思議〉や〈沈黙の海を見た不思議〉が安里にとって忘れることの出来ないものでありつつも、それらの〈不思議〉はいずれも〈海〉のなかに回収され、静かに受けとめられるものであったことを語る物語だと読んだ。また、ヤコブソンの「音韻の三角形」を応用した宗教学の象徴分類において、言語が持っている示唆的特徴に基づく相互関係は他の領域においても「普通のもの」(標識のないもの)と「変形したもの」(標識のあるもの)の対立、「文化的なもの」と「自然的なもの」等の対立によって示されるという宮家準の知見を参照しつつ、「聖」と「俗」の二つの要素を作中に見出すことによって物語を説明した。小埜の読解を時系列とともに、私たちが独自に整理したのが(図ⅰ)である。

私達が疑問を覚えた点は、この「聖」と「俗」の区別についてである。同じ論文中で小埜は禅宗について「混然たる本元の一気、湛然として目前に充つ」という臨済宗中興の祖・白隠禅師の言葉を引用している。これは禅宗の基本理念を端的に表す言葉であるがこの言葉を額面通りに受け取るとするならば、小埜の「聖」と「俗」の区別に関して矛盾が見えてくるのである。一元的な禅的パラダイムにおいて「聖」と「俗」の区別はあり得ないのである。このことは「決して別れない〈海〉」というもの自体が否定していると言っても良いだろう。禅宗的パラダイムにおいて、区別することは不可能なのである。

⑶ 〈海〉と〈夕焼〉の象徴性

ここで、作中における最も重要な象徴性、〈海〉と〈夕焼〉についての考察を導入する。

安里が目指したエルサレムの「サレム」は夕暮の神の意であり、エルサレムの山から見える夕焼の美しさを神の御姿と人々は信じたが、そうしたエルサレムを目指して行くことはその地で〈夕焼〉を見ることに憧れをいだく意味をもつ。「基督の幻を見る奇蹟」が起きたのが「ある夕暮」であることや「老人の登場」が「薄暮」であったことからも〈夕焼〉が安里に奇蹟待望を抱かせる象徴として機能していたことが読み取れる。また安里がかつて信じたキリスト教世界には、終末と復活の考え方がある。〈夕焼〉は終末という〈有限性〉のなかで最後の輝き(復活の後の永遠)を示すキリスト教的世界観の象徴として理解できる。つまり〈夕焼〉とは「キリスト教的パラダイム」における「奇蹟」の象徴なのである。

このことからそれと対立関係にある〈海〉という概念が、「禅宗的パラダイム」の象徴であることが自然と理解できる。禅宗の根本が「空」であると言われるが、禅宗のような一元的で普遍的な世界観の象徴として、別れない〈海〉はとても機能的なメタファーと言える。先に引用した白隠禅師の「湛然」という表現からも、別れえない〈海〉の全体を想起していることがうかがえる。注意すべきなのは、〈海〉が全体として「禅宗的パラダイム」を象徴するのに対して、〈夕焼〉が「キリスト教的パラダイム」の「奇蹟」という一要素だけを象徴することである。

⑷ キリスト教的パラダイムにおける「奇蹟」のはたらき

さて、ここで話を聖―俗構造に戻す。禅宗的パラダイムは聖俗を区別しないが、ここで問題になるのは、反対に、キリスト教的パラダイムがどのように聖俗を区別し、また、そこにおいて「奇蹟」がどのような役割を果たしているのかである。

キリスト教的パラダイムを考察する足がかりは、それを象徴する〈夕焼〉にある。『海と夕焼』において、〈夕焼〉は「奇蹟」の象徴として機能しているが、対象的に〈夕焼でない〉という状態は全く積極的な意味付けをなされていない。別れない海を前に何日も祈った時、あるいは寺男となった安里が沈む夕焼を前に自身の旅路を振り返った時、最終的に現れる〈夕焼でない〉状態は、「〈夕焼〉が沈みきった後である」ということしか意味していない。つまり、〈夕焼〉はそれ自体で対立概念を持つものではない。

〈夕焼〉は「奇蹟」を象徴するから、この属性は「奇蹟」に対しても当てはまる。つまり、「奇蹟」はそれ自体で対立概念を持つものではない。これが意味するのは、「奇蹟」は「聖」それ自体ではないということである。「奇蹟」が「聖」であるならば、「俗」に対応する「奇蹟でないもの」が積極的に意味づけされているはずだ。

しかし、小埜は「奇蹟」であるキリストの幻を「聖」として定めている。この枠組みに則って「奇蹟」のはたらきを記述するとき、「奇蹟」はキリスト教的パラダイムにおいて、「聖」と「俗」とを区別する軸としてのはたらきを持っているといえる。つまり、「奇蹟である」ならば「聖」であり、「奇蹟でない」ならば「俗」であるのだ。見た目上「奇蹟」は「聖」と同一に見えるが、「奇蹟」はキリスト教的パラダイムを区別する軸であって、「聖」はその軸において積極的定義を受ける属性を意味している。

⑸ この章の総括

私達は、この「聖」と「俗」の区別が作中においてどのような要素であるのかを再考察した。その結果出来上がった『海と夕焼』の構造に関する新しい図が(図ⅱ)である。

私達は「聖―俗区別」はキリスト教的世界観にのみ適応可能な指標であり、かつ『海と夕焼』に登場する二つの「不思議」を読み解く上での重要な鍵となるものだと考えた。キリスト教的パラダイムは「奇蹟」の概念を軸として成り立つ世界観なのだ。「聖―俗区別」はキリスト教的パラダイムを基底するものなのである。

(図ⅱ)において矢印①がキリスト教パラダイムにおいての奇蹟との接触、「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」であり、矢印②が「決して分れなかった夕映えの海の不思議」である。・私達が考察すべきは矢印②であるが、それを論じる上でも、矢印①の考察は必要不可欠である。

三 パラダイムの移行と二つの不思議の差異

⑴ 「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」の実態

「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」の大まかな実態を掴もう。

「安里は自分がいつ信仰を失ったか、思い出すことができない。ただ、今もありありと思い出すのは、いくら祈っても分れなかった夕映えの海の不思議である」という描写から、安里が信仰を捨てたのは〈海〉と対面したその時であることが推測できる。つまり、この分かれない海を目の前にしたこの時、安里はキリスト教パラダイムから禅宗的パラダイムに移行したのだということが分かる。

このとき、前章の結論をもとに考えると、このパラダイム移行に際して、「奇蹟」という軸が安里の思考の枠組みから外されたといえる。ただし明確に、寺男となった安里は、「奇蹟」の存在を知らないわけではない。失われたのは「奇蹟」という概念ではなく、むしろ「奇蹟」への信心、「奇蹟」を待望する態度である。マルセイユにおいて何日待っても分れない海を前にして、安里は奇蹟に不信を抱いただろう。これが「奇蹟」という軸を崩壊させたのだ。それにより安里は「キリスト教的パラダイム」を失い、新たな「禅宗的パラダイム」を獲得するのである。つまり安里は、「決して分れなかった夕映えの海の不思議」に直面し信仰を捨てる、すなわちパラダイムを移行させるのである。安里の奇蹟に対する立場は、一転「不信」となる。これが「禅宗的パラダイム」による「キリスト教的パラダイム」の無慈悲な破壊の概要である。

⑵ 「奇蹟」によるキリスト教的パラダイムの変化

ここで、「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」をパラダイムの移行と捉えるならば、矢印①、「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」についてはどうなるのだろう。「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」において、パラダイム移行はあったのだろうか。

安里はセヴェンヌに生まれて羊飼いをしている幼少期、キリスト教的社会において生きてきた。故に「奇蹟」との接触がなかったにも関わらず、「奇蹟」の存在を刷り込まれてきたのだ。つまり幼少期の安里は「奇蹟」を経験していないが「奇蹟」を信じている状態にあるのである。そこに軸となる「奇蹟」の概念は存在するため、そこはキリスト教的パラダイムであると言える。しかしそれは奇蹟の存在を確信したものではない。基督の奇蹟の伝説などを伝聞しただけの、「弱いキリスト教的パラダイム」であったはずだ。

その後、安里は基督の幻や老人の訪問を経て、「奇蹟」――弱くともキリストパラダイムを持つゆえに、彼は聖俗の区別を持ち、奇蹟の概念を保有する――を実際に受け入れることで、彼の奇蹟への態度は確信・確たる待望へと変化し、「強いキリスト教的パラダイム」に変じる。

つまり、「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」においては、「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」とは違ってパラダイムの移行はなく、パラダイムの性質の変化があったのである。奇蹟の発生は、安里のキリスト教的パラダイムに、「奇蹟」という軸を追認・再確認させるものだったのだ。

⑶ この章の総括

ここまでの考察より、「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」は同じパラダイムにおける「弱いキリスト教的パラダイム」から「強いキリスト教的パラダイム」への性質の変化であることがわかった。

また、それと趣を異として、「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」は「禅宗的パラダイム」による「キリスト教的パラダイム」の解体。つまり「パラダイムの移動」であることが明らかになった。

このことから、この探究の主題である、「奇蹟自体よりもさらにふしぎな不思議」について、その性質はもう一つの不思議――キリスト教的パラダイムを逸脱しなかった「安里をマルセイユに向かわせた不思議」――とは異なって、「奇蹟」という軸、そしてキリスト教的パラダイムそのものを捨てるパラダイムの移動を本質とすると、私達は結論づけた。安里の「奇蹟」に対する態度は、「信じる」から「確信」を通して「不信」へと移り変わり、そこから「奇蹟」を否定する禅宗的パラダイムに達したのだ。

⑷ 補足

なお、ここで補足しておきたい点がある。それは、「キリスト教的パラダイム」における「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」の扱いについてである。

「キリスト教的パラダイム」において「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」は決して「不思議」ではない。キリスト教的パラダイムの「聖」は、外から見て「不思議」なのであり、内から見ては「何のふしぎもない」とされる状態なのである。これは「何のふしぎもなく、基督の幻をうけ入れた少年の心」といった描写――これは⑵の結論を補強する根拠ともなる――から見て取れる。作中で「安里をマルセイユへ向かわせた不思議」を「不思議」と見做しているのは「禅宗的パラダイム」に身を委ねた後の老いた安里のみである。これは私達の結論――老いた安里の視点から見る「不思議」についての考察の結論――に何ら影響を及ぼすものでもないが、実際に読者に混乱を与えうる要素であるために、補足という形でここに記した。