| 1 血迷うバカ

俺はさえないバンドマンだ。

大学九年目の夏、俺は糞ジジイに騙され、タコ部屋にぶち込まれた。

それからというもの、俺の人生は完全にゴミ以下のものになっちまった。

訳の分からねえ不衛生な地下トンネルでの強制労働に駆り出され、もちろん大学は辞めさせられた。

だけど…もうそんな人生とはおさらばさ。

なんてったって、俺は今しがたあのタコ部屋からの脱走に成功したんだからな!

ついに俺は自由だ!自由なんだ!4年振りのシャバの空気は最高だぜ。

ただ…一つ問題がある。そう、まったく金がねえんだよ。

親にはもう勘当されちまったから仕送りはねえ。まあ…そりゃあ…そうだろうな、ああ。

しかも、金融会社は俺をブラックリストに登録してやがる。借金さえできなくなっちまったんだ。

普通に働くには金が必要だ。けど役所は動いてくれやしない。生活保護は俺には向かないらしいな。

あのタコ部屋では最低限生きていけるだけの食料は配られたが、もうそういうわけにもいかねえ。

はあ。このままじゃあ、餓死してあの世行きだぜ。全く笑えねぇ。

それで…俺は考えたんだ。この状況を打開する方法を…

そう。ギャンブルさ。

なに、お前たちは俺を馬鹿だと思うかい?ハハ、そりゃあそうだろバーカ。

さて、そうこうしてるうちに着いちまった。あの地下賭博場だ。ここではもう日本国憲法は通用しねぇ。

「こんばんは」

赤いワンピースの女だ。ここに足を運ぶ女はホス狂いのヤニカス野郎くらいのものだが、こいつは場違いなまでに上品なツラしてやがる。

「なんだい、奥さん。ギャンブルのお誘いか?」

「ええ。あなた…お金に困っているでしょう?」

「ご明察だな。」

「うふふ、じゃあ…こうしましょう。」

「あなたが私にとある『ゲーム』で勝ったら…」

女はゆっくりとスーツケースを取り出し、中身を見せた。

「こ、こんなの…個人が持っていい額じゃねえ…!」

「ええ。警察庁の動向さえ意のままに出来るほどの大金よ。」

「…もしあなたが負けても、何の害も加えないわ。『ノーリスクハイリターン』よ。」

「おいおい…俺が勝ったら本当にその大金をくれるんだろうな?」

「当然よ。血判してもいいわ。」

怪しい。怪しすぎるぞこの女。いくらなんでも条件がこちら側に有利過ぎだ。

絶対に何か裏があるはずだ。しかし…

「…乗ったぜ、その勝負。」

その天文学的な大金はあまりにも魅力的!!!

「うふふ…さあ、始めましょうか。その『ゲーム』とは―――」

「『メロンパン』よ。ルールは分かるでしょ?」

「メロンパン…面白え!」

2 賭けメロンパン

ハハハ…この女…大誤算をしでかしたな…

何を隠そう、あのタコ部屋で俺は…債務者共との賭けメロンパンによって財を成し、これを監視員に贈賄して脱出を成功させたんだからな!

しめた!一生遊んで暮らせるぜ!ヒャッハー!

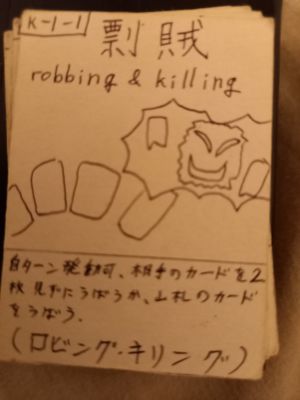

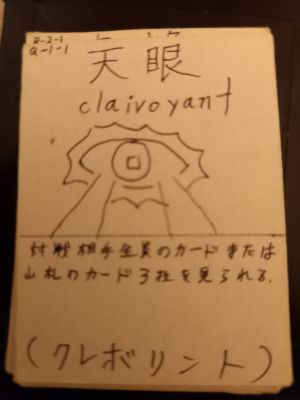

「ローカルルールとして、『血爆爆殺殺戮戮血』は省くことにしましょう。先に10mpを手に入れた方の勝利よ。」

「それじゃあ…ゲームスタートよ。」

「『もう一度言ってみろ』。」

「『メロンパン』!」

『あっちむいてほい』という声が同時に放たれた。

俺はパー、女はグーだ。幸先いいぜ、ギャンブルはノリと勢いが最重要だからな!

「メロンオブテイン…"3"よ。」

あえてメロンプロテクションをするのも手だが…『じゃんけん』はリスクが高すぎる。

まだ挑戦的になるべきじゃねえな。まずは様子見の『呪い』封じといこう。

「メロンチェインだ。」

「あら、ひどいことするじゃない。」

二回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキ、女はグー。

「メロンオブテイン…"3"だ。」

「メロンアゲイン。mpは得られないけどね。」

三回目の『あっちむいてほい』。また俺はチョキ、女はグーだ。メロンチェイン返しへの牽制と行くか。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「じゃあ…メロンチェインよ。」

「な…マジかよ!?」

即決でデカい賭けに出やがった!この女、まともじゃねえぞ!

「けっ、よっぽど『じゃんけん』に自信があるんだなあ…ぶっ潰してやるぜ。」

「うふふ…」

「じゃんけんぽォン!オラァァ!!ついてこれるかこの神速の運指に!」

ハハハ…!4年間鍛えたこのあっちむいてほいを超克する者なし!

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

「ば、馬鹿な!」

こ、こいつ…アホみたいにメロンパンが速い!しかも全回避すら決めやがった!

「青いわね…『メロンパン』に要されるのは力でも技巧でもない…臨機応変な頭脳よ!」

両者のmpは4対5…負けちゃあいるがまだ巻き返せる差だ。

四回目の『あっちむいてほい』。俺はパー、女はグー。

「メロンオブテイン…"1"よ。」

くっ…ここでメロンアゲインを牽制してくるか…

1mpほどの差さえつけられたくない状況だ。さっきの『メロンチェイン』のせいでmpは得られないし、見逃すのが安全ではあるが…しかし…

「メロンアゲイン!」

今こそ挑戦的になるべき時だ!

「ふふ…受けて立ってあげる。」

「じゃんけんぽん!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

臨機応変に頭を働かせろ!口と首を動かしながら相手の次の手を予測…!

「―――はぁ、はぁ、ハハ、しのぎ切ってやったぜ!」

「うふふ、アドバイスは参考になったかしら?」

「あんまり俺をなめるなよ?敵に塩を送りすぎだ。」

「あらあら、それは傷口に塗ってもらう用だったのに…」

五回目の『あっちむいてほい』。まァた俺はチョキで女はグーだ。この女…まるでグーしか出さねえじゃねえか…

まあいい。ここは貪欲にmpを狙おう。

「メロンオブテイン"3"だ。」

「メロンアゲインよ。」

くっ…さっきとは裏腹に冷静な対処…!この女、考えが読めねえ…!

両者のmpは4対6…これ以上差をつけられるわけにはいかないが…次の『あっちむいてほい』は一体どの手を出してくる…?

俺のパー読みのチョキか…それ読みのパーか…さらにそれ読みのグーか…これは…いや、決めた!

「「『あっちむいてほい』!」」

えーと、俺はチョキで、女は…否、あいこ!!!

「『メロンパン』!」

「ふふ…私の反射速度を上回るとは…やるじゃない。」

「メロンオブテイン…"2"よ。」

女のmpは8…まずいな、もう決着が迫ってきてやがるぜ。

メロンアゲインかメロンプロテクションか…どちらにせよ点差は1にできる。

前者ではこのメロンオブテインが取り消され、5対6になって少しばかり余裕を持てるが…

「メロンプロテクション!」

「…あらら。」

言っただろ、ギャンブルはノリと勢いが最重要なんだよ!

さて、これで両者のmpは7対8。これにより、次のターンで先にmpを入手する者、即ち次の『あっちむいてほい』の敗者がこの賭けメロンパンの勝者となる!

女の今までの手は「グー→グー→グー→グー→グー→チョキ」、対して俺の今までの手は「パー→チョキ→チョキ→パー→チョキ→チョキ」

俺のチョキの連続からして、女の次の手は単純に考えればグー、しかしこの考えは明らかに女も見透かしている。考えろ、考えろ!もし俺がこの女ならどうする?

…今までに一度も使われていないグーと今までに最も使われているチョキへの対策が必要…しかしそれを読まれパーを出される可能性を考えると…

パーだ。もし俺がこの女の側ならパーを出す。ならばそれを打ち破るのみ!

「準備はできたか?」

「ええ。いつでもどうぞ。」

「…」

「「『あっちむいてほい』!」」

えーと、俺はチョキで、女は…否、あいこ!!!

「『メロ―――

あああああああ!!!危なかった!馬鹿野郎!このじゃんけんでは負けなきゃならねえんだろうが!

チッ、女は神妙なツラでこっちを見据えてやがる…致し方ねえ、忍耐勝負といこうじゃねえか。

「うふふ…まだ気づいていないの?」

「…どういうことだ?」

「前回のターンであなたが発動した『メロンプロテクション』の効果は…」

「『3mpを獲得し、次のターンで誰も自分のmpを増減させられなくなり、相手はメロンパンを使えなくなる。』というもの。」

「私は今、メロンパンを使えないのよ。」

「しかも、そもそもこのターンであなたはmpを増やせないわ。」

あああああああ!!!やっちまった!そうだった!なんて馬鹿なことをしちまったんだ!

ああ、嘘だろ…あの大金をみすみす逃しちまった…

「くそったれ…」

「…『メロンパン』。」

「うふふ、じゃあ…メロンオブテイン"1"よ。」

「なっ…」

この女…いったい何が目的なんだ?なぜ…できるというのに勝利しねえんだ?

「ほら、あなたの番よ。」

「メ、メロンチェインだ。mpは無いけどな。」

「うふふ…」

八回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキ、女は…グーだった。

「メロンオブテイン…"3"だ。」

「あら、ということは…おめでとう。あなたの勝利ね。」

「ほら、約束のお金よ。」

この女…俺を強引に勝利させやがった…?意味が分からねえ…トチ狂ってやがるのか?

まあ、でも勝ちは勝ちだ!俺は一生遊んで暮らせるんだ!ヒャッハァァァ!!!

「…ねえ…本当はもっと欲しいんじゃないの?お金。」

「その程度の額…私の資産の0.01%にも満たないわ。普通の人でいう…お菓子への支出レベルなの。」

俺は絶句した。この女、いったい何をしてこんなに稼いでいやがるんだ??

「私の家に招待してあげる。本番の賭けメロンパンをしましょう。」

「もし私が勝ったらあなたのお金は没収。もしあなたが勝ったら…ふふ、1000倍にしてあげるわ。」

ど、どうする?もう目的の金は手に入れてる。それも一生遊んで暮らせるほどの額だ。

それに、この女は怪しすぎる。のこのこと家について行って殺されでもしたらどうするんだ?もう賭けを続ける理由なんてない―――

俺がギャンブラーなんかじゃなければの話だがな。

「…乗ったぜ。その勝負!」

3 騒ぐのは血

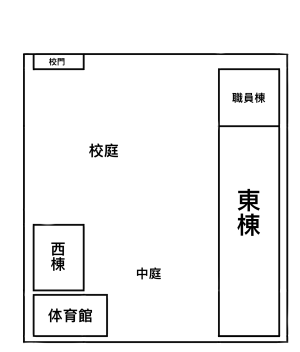

女の家はバカみたいな大豪邸だった。信じられるか?玄関にあった"地図"によると、トイレが128部屋あるんだぜ?

「さあ、どうぞ座って。」

俺はクソデカい応接間のクソデカいソファに座らされた。この上だけで大人が5人は暮らせそうなほどクソデカいソファだ。

周りには所狭しと馬鹿みたいに高そうな家具が馬鹿みたいにある。結婚式場とかでしか見ない類のシャンデリアとかな。

「ルールはさっきのと同じね。だけど…特別なルールを一つ設けるわ。」

「勝利条件として先取するmpは…20よ。」

な、20mpだと!?ということは…封じられたメロンアクションを解禁するのか!?

「面白え…!」

両者、掛け金を卓上に置く。俺はさっき得たもの、女の方はその三倍くらいのサイズをした、人一人が余裕で入れそうなほどデカいスーツケースだ。

「うふふ、『もう一度言ってみろ』。」

「『メロンパン』!」

『あっちむいてほい』という声が同時に放たれた。俺はグー、女はパーだ。

「メロンオブテイン…"1"だ。」

「メロンチェインよ。」

幸先悪いな。だがまあ、終了条件は20mp。まだ余裕も余裕だ。

「ふふ…私、このゲームではパーしか出さないことにしたわ。」

「…へえ。」

初手から揺さぶってきやがるな…こういう時はあいこを狙うのがじゃんけんの鉄則だ。

二回目の『あっちむいてほい』。…くそ、俺はパーで女はチョキだ。

「おいおい、知らないのか?嘘つきは地獄に落ちるんだぜ?」

「そんなことはないわよ。ひどい嘘つきだって、まだやりなおせるわ。」

「お、おう?」

「あー…メロンオブテイン"2"だ。」

「けなげだわねえ。前ターンのメロンチェインのせいで、取得したmpはターン終了時に帳消しなのに。」

「くっ…」

「ふふ、メロンプロテクションよ。」

まずいな。両者のmpは1対5。開始早々4点差をつけられちまった。だがこの女…普通チェイン嵌めを捨ててまでmp取得を早めることあるか?

三回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキ、女はグー。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「えーと…メロンアゲインよ。」

「おいおい、チェインじゃなくていいのか?」

「ふふ、そんな安い挑発には乗らないわよ。」

四回目の『あっちむいてほい』。俺はグーで女はパーだ。

「メロンオブテイン"1"だ。」

「うふふ…」

「『呪われたメロンアクション』…」

「!!」

「5mpを消費…使うのは…『メロンバン』。」

『メロンバン』…!このゲーム中の相手のメロンパンを完全に封じるメロンアクション!

まずい…こうなればこっちは圧倒的に不利だ!

だがしかし…こっちにも策はある。残り3mpを素早く貯めて、5mpでメロンバン返しをするのさ!

五回目の『あっちむいてほい』。俺はグーで女はパーだ。

「メロンオブテイン"3"だ。」

「メロンアゲインよ。何をそんなに焦っているのかしらね。」

「くっ…」

六回目の『あっちむいてほい』。俺はパーで女はチョキだ。『あっちむいてほい』は負け続けじゃねえか…

「メロンオブテイン…"2"だ。」

「メロンチェインよ。」

「来やがったか…いくぜ?」

「あなたに私を止められるかしら?」

「じゃんけんぽォん!!!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

く、くそが!また逃しちまった!この女の反射神経はどうなってやがる!?

「うふふ…止まって見えるわ。」

七回目の『あっちむいてほい』。俺はパー、女はグーだ。ようやくメロンアクションを使えるぜ。

「メロンオブテイン…ふふ…"2"よ。」

ここでメロンアゲインを使えば5mpに達するが…いや、牽制の面でもメロンチェインを使う方が優位に立てる!

「メロンチェインだ。」

だが…問題は『じゃんけん』だ。『メロンチェイン』を受けているとはいえ、mpの固定はターン終了時に対処されるからな。この女を如何に突破するか…

「『じゃんけん』にたいそうな自信をお持ちなのね。」

「ふふ…でもあなたが負けることは確定しているわよ。」

「けっ、賭博場で俺が『じゃんけん』を凌いだことをもう忘れたのか?」

「あなたこそ、さっきの『メロンバン』をもう忘れたのかしら?」

「!!」

あああ!そうだった!くそ!俺は今『メロンパン』を使うことができねえんだった!

「『じゃんけん』は私の不戦勝のようね。あなたのメロンチェインは取り消しよ。」

「くっ…」

八回目の『あっちむいてほい』。俺はグー、女はチョキだ。『あっちむいてほい』の流れは俺に向いてきたぜ。

「メロンオブテイン"3"よ。」

「…メロンアゲインだ。」

よし、手こずりはしたものの、これでちょうど5mpだ!

この流れで次のターンの『あっちむいてほい』でも勝てたら、『メロンバン』を女にも発動させられる!

「「『あっちむいてほい』!」」

えーと、俺はグーで、女は…ああ、クソが。

「チッ…」

「あら、あいこね。ふふ…『メロンパン』。」

「メロンオブテイン…"2"だ」

「うふふ…メロンチェインよ。」

「てめぇ…!!上等だゴラァ!」

「じゃんけんぽォォん!!!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

ああ、この女は怪物だ。こいつにとって『じゃんけん』は全くもってリスクにならねえ!しかもここにきて呪い封じの『メロンチェイン』だ!

mpの取得と能力の発動が並列に行われる通常メロンアクションとは違って、呪われたメロンアクションや封じられたメロンアクションはmpの消費を対価に能力を発動する。

つまり、『メロンチェイン』の能力、ターン終了時のmp巻き戻しによって、行ったアクションは取り消される!無意味になっちまうんだ!

『メロンバン』を使うには、一刻も早くチェイン嵌めから逃れないといけねえ!

十回目の『あっちむいてほい』。俺はパー、女はチョキだ。

「メロンオブテイン…"2"だ。」

「メロンチェインよ。」

「今度こそ…!じゃんけんぽォォん!!!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

また負けちまった…が、心なしか女の『メロンパン』が鈍くなってきてる感じだ。諦めずに粘れば、『じゃんけん』にも勝機はあるかもしれねえ!

十一回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキ、女はグーだ。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「メロンチェインよ。」

「いくぜ…?じゃんけんぽォォん!!!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

ああ、明らかにさっきのよりも反応が遅くなってる!しかも全て凌がれたとはいえかなりギリギリだった!よし…次で勝てるぞ!

というか、今の両者のmpは7対11!この賭けメロンパンに勝つためにも、こいつを早く止めなきゃならねえ!

十二回目の『あっちむいてほい』。俺はパー、女はチョキだ。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「うふふ…メロンアゲインよ。」

「!?」

こいつ…チェイン嵌めをわざわざ外しやがった!?どういうことだ!?

『じゃんけん』に負ける可能性を考慮し、安全策を取ったのか…?

十三回目の『あっちむいてほい』。俺はグーで女もグー、つまり俺の負けだ。

「メロンオブテイン…"2"だ。」

そういえば、この女『メロンバン』をする直前にもメロンチェインを中断してたよな…

そう考えると、今の女のmpは12だ。封じられたメロンアクションを使ってくるのか?だが…

「『封じられたメロンアクション』…」

「12mpを消費…使うのは…『メロンチェイン・"ソー"』。」

ああ、12mpを対価にするのはこの『メロンチェイン・"ソー"』だ。

「足をチェーンソーで切断する」というのは形骸にすぎず、実質的には血爆爆殺殺戮戮血に参加する権利を剥奪して勝利を確定させるという能力。

つまり、勝利条件がこれじゃねえローカルルールでのメロンパンの上では、このメロンアクションに意味はないはずなんだよ。

…説明がつかないことが二つある。一つは無論、なぜ女が12mpを消費してまで意味のないこれを使ったかということ。

もう一つは…なぜ女は俺の目の前でチェーンソーを掲げて―――――

4 命懸けメロンパン

「ねえどうしてあんなことしたの幸せだったのに私たち幸せだったのにねえそうだったよね

なのになのになのになのにお前のせいで全部なくなったお前がお前はいらない血をまき散らして

お前のせいだでもお前の血液のせいだからだからだからお前の肉親おとうさんおかあさん汚い肉肉肉

食べてよ舐めてよ食べてよ私たちの宝物私たちの宝物こんなにかわいい宝物みんなの血がかたまった宝物

嘘をついてるだけの暮らし見た目だけ見た目だけが私たちのつながり真っ赤な他人真っ赤な血縁」

気づいたら、さっきとは打って変わってひどく殺風景な部屋にいた。いかにもコンクリートって感じの灰色に囲まれてて、女の絶叫がよく響いてやがる。

「なんで笑わないのいつもあんなに笑顔で笑顔でニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤニヤと笑って笑え笑え

逃げるな逃げるな逃げるなでもねでもねもう逃がさない逃がさないこんどはどんな笑い話をつくるの

はやく食べないとさめちゃうよどうしたのお腹空いたでしょ足りないでしょ物足りないんでしょ

お前が食べるべきお前が食べるべきお前が食べるべき[規制]おいしいおいしい[規制]

本当はそんなことない中身をのぞけばすぐ分かる名前だけのつながり真っ赤な破瓜真っ赤な嬰児」

どうやら俺は気を失っていたらしいな。辺りを見回すと、正面にいる女の背には開きっぱなしのドア、右の壁の手前には小さな暖炉、部屋中央にはさっきのスーツケース二つ、

「こころはポカポカみんなで食卓を囲む外はベタベタ中はグニャグニャおいしい[規制]

ねえどうしたの食べろ食べろ食べろ足りない脳みそに足なんていらないでしょ逃がさないもう二度と

どうしてそんなひどいこと言うのそんなわけないお前がそんなわけないかえしてかえしてもどしてもどして

かえれもどれかえせもどせはやくはやくはやくはやく

お前は違うところで実の実を結んで果報は結果は腹の中でつながり真っ赤な嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘まるでまるで」

床には赤黒いシミ、部屋左奥には数十台もの錆びついたチェーンソーと、一つだけある新品らしきチェーンソー、そして―――

「あーーーあ

もったいないもったいないせっかくの[規制]が台無しだね血も涙もないんだね知ってたよ

安心して私はあなたのことを真摯に思って思って思ってそれでそれで宝物わたしたちの宝物

ほら召し上がれおいしいおいしいできたて焼きたてぷっくりきれいな[規制]食べてよ食べて

頑張ったんだよ頑張っておいしくうみおとしたよほらたらふく食べてよ私たちの宝物は[規制]3000g

どうしたのああああうれしいうれしいうれしい感動してくれたんだよかったほんとうによかった

またやりなおせるねこれでおいしいでしょうしあわせでしょううれしいでしょう笑え笑え笑え笑え

口に入れろ口に入れろほら頬張れましたね頑張りましたね膨れる笑って食べてくれてよかったよかった」

俺の足首から先が二つ、転がっていた。

「お、おい、こ、これって…」

ありえない、ありえない、ありえないだろこんなこと!だって!この女!俺の足を切り落としやがった!あ、足…足が…あ…

「―――あら、ごめんなさいね、ちょっと気が動転しちゃってたみたい」

「さて、賭けメロンパンの続きをしましょうか。」

ああ、俺は本当にバカだ。知らない人にのこのことついて行ったらどうなるかなんて、ガキの頃にさんざん言われてきたはずなのに。

死にたくない死にたくない死にたくない。こんな糞みたいな人生だが、俺はまだ死にたくねえんだよ。落ち着け。落ち着こう。

くそ、足が痛すぎる。俺は今、這って移動するしかできなさそうだ。こんなんじゃあ、逃げようにも一瞬で捕まっちまう。となると…

女をこの場に留める…でもどうやって?―――そうだ、殺すしかない。正当防衛だ。

攻撃手段として使えそうなものは…チェーンソーはダメだな。女から近すぎて、取りに行くなんて不可能だ。しかも、もし取れたとしても足のない人間には重すぎて使えねえ。

じゃあ、『メロンチェイン・"ソー"』を使えば?…いや、無理だな。確かにあの女は狂人だが、圧倒的優位を捨てて俺にみすみす両足を差し出すような狂人である可能性は低い。

そもそも、賭けメロンパンを続けてくれてる事自体が奇跡みたいなもんだ。油断している今、どうにかして悟られずに一瞬のうちに殺さないといけねえ。

他には何がある?暖炉の火は…どうにかして女をおびき寄せて引火させれたら…

「ほら、早くしてよ。」

「くっ…」

十四回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキで女はパーだ。

「メロンオブテイン"1"よ。」

どうする?俺のmpは9。『メロンバン』を行うことができるが…

―――ああ、閃いた。この女を殺す方法…!

「メロンプロテクションだ。」

これで両者のmpは12対1。20mpまでは残り8mpだが…今の俺にはあと1mpでもあれば十分だ。

十五回目の『あっちむいてほい』。俺はパーで女はチョキ。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「メロンアゲインよ。」

十六回目の『あっちむいてほい』。俺はグーで女はパーだ。

「メロンオブテイン"2"だ。」

「…メロンチェインよ。」

「ふふ、今から…本気を出すわ。もうあなたは終わりだもの―――」

「…じゃんけんぽォん!」

―数分後―

俺が『メロンオブテイン"2"』、女が『メロンチェイン』。同じ構図のじゃんけんをもう何回繰り返したんだ?

二十二回目の『あっちむいてほい』。俺はチョキで女はグー。

「メロンオブテイン"2"」

「メロンチェイン」

「じゃんけんぽォん!」

「メロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパンメロンパン―――」

また負けた。今の両者のmpは14対16だ。

おかしい、こいつ…『じゃんけん』はまだしも、運ゲーのはずの『あっちむいてほい』さえ強すぎる!メロンバンによってあいこが実質勝ちになることを考慮してもなお強すぎる!

次の『あっちむいてほい』では何としてでも勝たなければいけない。この流れのまま相手のmpが18になってしまえば、その次のターンで確実に奴は勝利できることになっちまう。

賭博場での"情け"は俺をここにおびき寄せるためのものだっただろうからな。今回は確実に勝利しに行くだろう。

そうなれば、"あの"メロンアクションが使えねえ。すると女を殺すチャンスは水の泡だ。俺がここから逃げることは完全に不可能になるだろう。全く笑えねぇ。

落ち着いて考えよう。なぜあの女は『あっちむいてほい』で勝ち続けているんだ?

考えられるのは…指の動きを見て俺の出す手を判断していること、くらいだ。『じゃんけん』の強さもこれで説明がいく。もしもただのまぐれっていうなら、そりゃあもうどうしようもねえな。

なら…前者に賭けるしかねえ。命をな。後出しにならない範囲で、出してる途中で手を変える。もしこれで負けたなら…いや、いい。俺は勝つぜ。

「「『あっちむいてほい』!!」」

俺はチョキ―――から変わってパー、女はグーだ。うまくいったな。

「あら…まあいいわ。どうせあなたは勝てやしない。」

「メロンオブテイン"3"よ。」

「『封じられたメロンアクション』…『メロンプロテクション・"ステイク"』だ。」

「…あら、気でも狂ったのかしら。賭け金を入手したところで、どうやってそれを"持って帰る"の?」

「こんな足じゃもう逃げられないよ?それとも―――」

「ちょっと待ってくれ、確認したいことがあるだけさ。」

「どういうこと?」

「今俺が賭けてる金、つまり賭博場の賭けメロンパンで入手した金も、今お前が賭けてる金も、束になってケースに詰められてるよな?」

「もしかしたら、一番上と一番下だけを本物にして、表面が見えない分は全部ただの紙幣のサイズをした紙にしてる、っていう古典的なやり口の可能性がある。」

「念のために、全部帯を外して調べさせてもらうぜ。」

「…勝手にどうぞ。」

―数十分後―

「ふう、よかったよかった、全部本物の金みたいだな。」

賭博場で手に入れた小さいほうのスーツケースには一枚一枚バラした現金を詰め、女が持ってきた大きい方のスーツケースの中の現金は床に散らした。

自然な形で、小さいスーツケースは俺の傍に、大きいスーツケースは暖炉の目の前に置いておく。これで準備はほぼ完了だ。

現在の両者のmpは1対19だ。…ところで…女を殺す前にやっておくべき下準備がある。そう、錯乱させておくのさ。冷静であられたらかなり不都合なことになるからな。

そして女の正気を失わせるのにもっとも簡単な方法は…おそらくこうだ。この圧倒的に女が有利な状況から…俺が賭けメロンパンに勝利するんだよ。

「うふふ…さあ、この賭けメロンパンを終わらせましょう。」

…さて…哀れなイかれ女よ、指定のmpを得ること以外でも…メロンパンにおいて勝利することはできるんだよ。

5 逆転、そしてメロンパン

「「『あっちむいてほい』!!!」」

俺はチョキから変わってパー―――から戻ってチョキ、女もチョキだ。うまくいったぜ。

「ふふ…どうせ後出しならグーにすれば勝てたのに。まあ、どちらにせよ私の勝ちね…『メロンパン』。」

「おっと、忘れちゃいけねえ…『メロンパン』!『メロンパン』!」

「あら…?ふふ、なるほどね…」

「確かに…相手が指定のmpに達したとき、血爆爆殺殺戮戮血の準備が始まる前に二度『メロンパン』を行えれば、相手に3mpを破棄させることができるわ。」

「けど残念。私のmpはまだ20に達していない。しかも、忘れたの?このゲームは血爆爆殺殺戮戮血が存在しない特別ルールよ。」

「あなたは"発動する必要のないところでメロンパンを行ってしまった"。しかも二回も。これが意味するのは…」

「二度のメロンパン・ファウル、すなわち敗北よ!」

「『メロンパン』!『メロ―――

よし、今だ!

「『メロンパン」『お前の血でおいしく焼くべき』『お前が食べるべきお前の肉親』『お前のせいだ』『お前の血液のせいなのだから』『お前のせいだ』『お前が食べるべきお前の肉親』『お前の血でおいしく焼くべき』『メロンパン』」

「はあ?何を言っているの?メロンパン・ファウルをしたのはあなたの方でしょ。」

「お生憎様、確かに俺は『メロンパン』と言ったが、それで『メロンパン』を行えたわけじゃあない。」

「なぜならば、俺は『メロンバン』の効果を受けているからだ。俺は『メロンパン』を発動したくても発動できねえんだよ。」

「そしてメロンパン・ファウルの条件は『必要のないところでメロンパンを"行う"』ことだ。"言う"ことじゃねえ。」

「対して、俺のメロンパン・ファウルへの指摘のつもりで、お前が…『メロンパン』の発動に一切の障壁が無いお前が言い放った『メロンパン』、これは正しく『メロンパン』を行っていることになる!」

「もう一度言うぜ、メロンパン・ファウルの条件は『必要のないところでメロンパンを行う』ことだ。」

「行う必要のない指摘におけるその『メロンパン』は、完全にメロンパン・ファウルにあたる!」

「そ、そんなこと…」

「しかも…ハハ、"偶然にも"、お前のメロンパン・ファウルは『あっちむいてほい』に勝利した後のものだった!」

「"死体蹴りは罪が重い"。この条件下でのメロンパン・ファウルは即敗北を意味する!」

「分かるか?つまるところたった今、お前は賭けメロンパンに敗北し、俺が勝利したっていうことなんだよ!」

「もう一度言ってみろ」

「もう一度言ってみろ」

「もう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろもう一度言ってみろ」

よし、錯乱し始めた…まずは小さいスーツケース内の莫大な現金を部屋中にばら撒く!束じゃない個々の紙幣なら空気抵抗はまあまああるだろう。これでほんの少しの間だけ行動を遮蔽する!

そして空にしておいた大きいスーツケースの中に―――

「お前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべきお前の血でおいしく焼くべきお前が食べるべきお前の肉親お前のせいだお前の血液のせいなのだからお前のせいだお前が食べるべきお前の肉親お前の血でおいしく焼くべき」

あとは息を殺して神に祈るだけだ。頼む、うまくいってくれ…!

「見えてるよ見えてるよかわいそうに切られた足の断面がスーツケースからはみ出ちゃってるよかわいそうかわいそう」

「隠れないでいていいんだよお前は殺すからちょっと待っててね」

「ほら!見て!チェーンソー!これがあればどんな奴も殺せる!内臓を売ればたくさん儲かる!おかげで贅沢いっぱい!」

「でもねでもねでもね足りない足りない足りないどんなにお金があってももどらないもどらないもどらないもどらない」

鈍い轟音だ。女はチェーンソーを起動させたらしい。いけるか…?

「刺しちゃうよ!刺しちゃうよ!スーツケース!ほら!さん!にい!いち!」

狭い部屋に爆発音が鳴り響いた。女は炎に巻かれ、その胴にはチェーンソーの破片が深く刺さりこみ、血があたりに飛び散った。大成功だ。

「痛い痛い痛い痛い痛いひどいひどいひどいひどいひどいなんでわたしなにがいけなかったのなんでなんでなんで」

「ハハハ、やっぱりな。お前、チェーンソーの正しい使い方を知らないだろ。」

「チェーンソーは消耗品じゃない。普通はチェーンソーを数十台も錆びつかせることなんてねえんだよ。」

「おそらく、お前はチェーンソーが劣化して使えなくなったらすぐに別のに買い替えていたんだろうな。」

「だからお前はチェーンソーを使い続けるために潤滑油が必要なことを知らない。新品のチェーンソーに潤滑油が入ってることも知らない。」

「スーツケースを貫通させてそのチェーンソーを暖炉の中に入れたことで、潤滑油が発火し、気化の内圧でチェーンソーが破裂したことも分かっていない。」

「たすけて あつい いたい ちが ちがう ちが」

「正直、かなり綱渡りだったな。切られた足を取りに這って往復する時間をカバーできるほど、一枚一枚の紙幣が滞空して目隠しになってくれるかは未知数だったし、切り落とされた足の下の方の断面を上の方の断面と誤認して、部屋の左手前の隅にうずくまる俺を確認することもなく大きいスーツケースの中に俺が隠れていると思ってくれるかどうかは、完全にあんたの錯乱具合を信じるしかなかったよ。」

「まるで まるで メロンパン」

「よし…ちゃんと死んだらしいな。じゃあ、俺は匍匐前進でトンズラするぜ。あばよ!」

俺は結局、なんとか生きて女の家を出ることはできたものの、一銭たりとも得ることは叶わず、かえって足首から先を持っていかれちまった。

賭博場のツテを辿って知り合った明らかなヤブ医者が一応の治療をしてくれて、なんとか死なずに済みはしたものの、治療費はあまりにも法外で悪徳で天文学的な額だった。

そしてその支払いのために、こうして俺は今、再びタコ部屋で働いているっていうわけだ。

|